2023年6月に入社したHayatoによる転職エピソード。初めての転職で、大企業のAI研究開発からCoLabでのロボット研究開発を選んだ理由とは?エンジニアとしてどんな働き方をしているのか?お伝えします。

大学は福島の会津大学の工学部です。高校まではPCを扱ったことがほぼなかったので、大学で初めて触れたプログラミング等の情報工学を遊び感覚で学ぶことができました。大学のプログラムも3年間で単位を取りきり、ロボティクス、AI関連に深い興味を持ちました。大学院でもそのまま情報工学を勉強して、在学中に数社AI開発ができる会社でインターンをして、そのうちの一社にそのまま就職しました。

インターンをしていた複数社で興味があるAI開発ができていたので、どこかに就職したいと思っていました。勤務地も決め手のひとつでしたが、やはり働き方に直結する社風・カルチャーが重要です。私はインターン時代から、同じ部署のメンバーが自由な時間に出勤し、黙々と仕事をこなすスタイルが少し合わないなと感じていました。その経験から、ある程度まとまった時間帯で働き、気軽に先輩に相談できる環境が良いと思うようになりました。とはいえコロナ禍を経て、フルリモートが最重要条件という元同僚もいますから、自分に合った働き方はそれぞれあると思います。私は少し特殊かもしれません。

新卒時代は残業時間に厳しくすぐ帰宅し、その後もAI研究開発の担当として学ぶことも実践したいこともあり、プライベートでAI開発の勉強をしていました。ただ、プライベートの勉強と、本業の仕事の繋がりが見えづらいという課題がありました。AIの研究開発部署にいながら、本業の仕事ではAIを開発するよりも「AIを用いてどの問題を解決するか」といった検討の時間が長く、AI技術に関する仕事をしたいのに、ズレが生じ始めていたのです。

AI研究開発チームがさまざまな理由から解散となり、社内の配置転換で異動するか転職するかの判断で、転職活動を始めました。この時の軸は「学生の頃から興味があったAIとロボットの実務に、仕事でしっかり携われる」ということ。学生時代、情報工学のプログラミング授業では、コマンドライン上にプログラム結果を出力するだけでした。初めて自分でプログラムを書いてラジコンを制御した時に、プログラムでハードウェアを動かすことに興味を持ちましたし、さらにラジコンを自動で動かそうと思いAIの機能を乗せていたことで、AIの分野にも興味を持ったんです。その興味を仕事に活かせる環境がある企業に行きたいと考えました。

当時はロボット開発ベンチャーでアルバイトをしており、教育系のロボットを開発していましたから、その経験から「もっと大きいロボットに挑戦したい」という気持ちも抱えていましたね。加えて、前職では仕事に使える時間に限りがありましたが、自分の時間をフルに使って仕事に取り組める環境を探していました。

CoLabのことは、先輩に勧められて登録した人材紹介サービスからのスカウトメールで知りました。人事の大野さんと一次面接で話したときに、技術的な能力が高い経営陣と働けること、働く環境が開発に打ち込めるものであることがわかったので、ほぼ心を固めていましたね。代表の川畑さん、CTOの山本さんと対面で面接をしたのは川崎のオフィス。産業用ロボットの実機があり、動くロボットを目の前にして働くことができる環境があることを実感し、CoLabの取り組む事業領域、エンジニアが興味の赴くままに働きやすい環境にとても魅力を感じました。

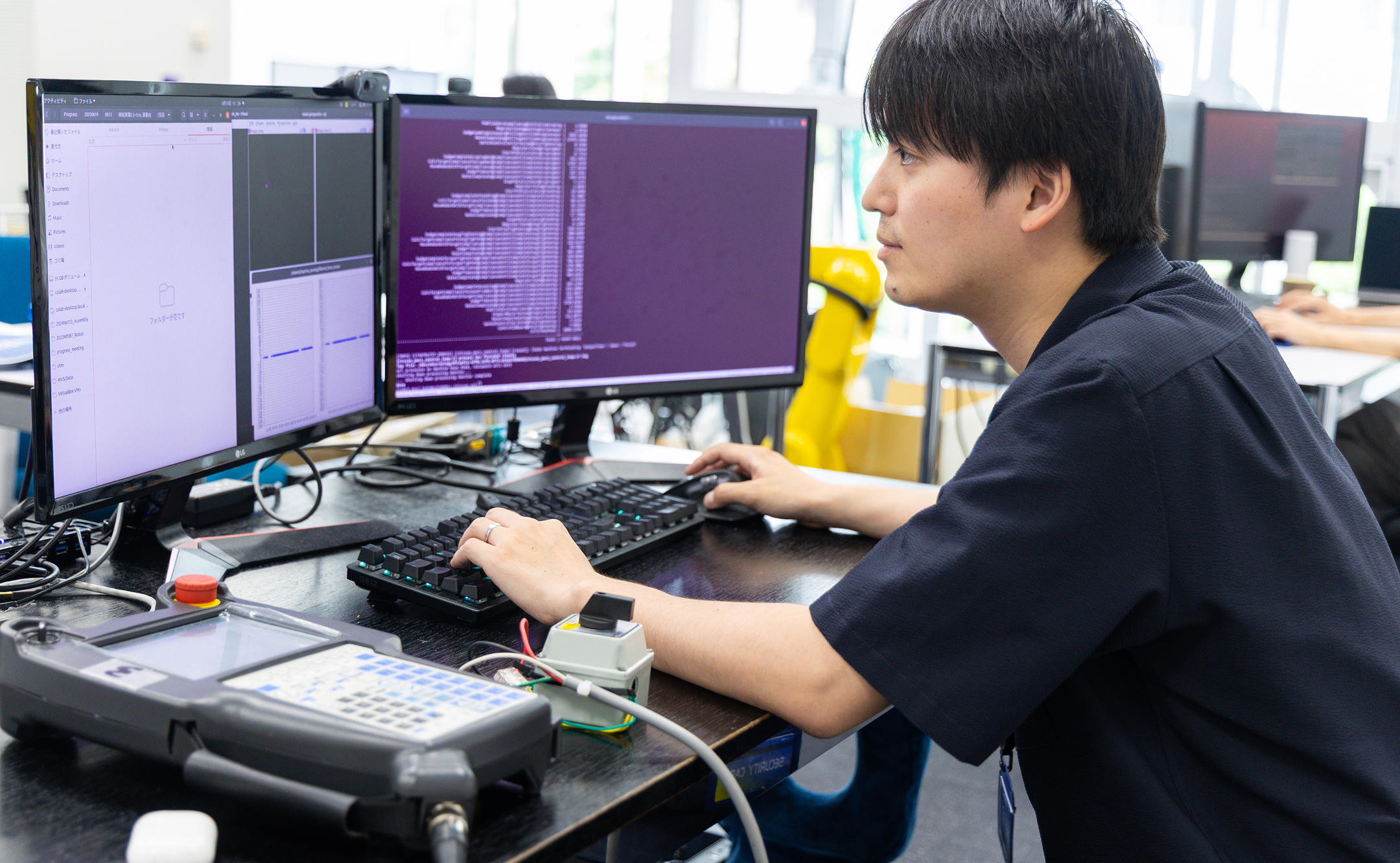

今の仕事は、顧客の工場生産ラインに実装するロボットの開発です。現在、人の作業が残っている部分を完全に自動化すべく、今秋からの運用開始に向けて開発を続けています。現場の工場にも複数回訪問し、自ら顧客とのコミュニケーションを取ることを通じて、自分が開発するロボットへの期待感を感じています。

一日の流れは、朝9時に出社しおおよそ20時に退勤するまで、お昼過ぎのCTOへの技術的な質問時間以外はほぼすべて一人での研究開発の時間です。もちろん、プロジェクトはチームワークなので、コストやスケジュールの調整や相談、細かなこともすべて柔軟に質問しながら、仕事を進めることができます。この裁量の大きさ、そして思う存分勉強しながら新たな開発に取り組める環境が、自分に合っていると感じています。

週末は宇都宮に住んでいる彼女に会いに行っています。「宇都宮」は栃木県の「日光」「鬼怒川」「草津」「那須」「佐野」など、車で行けば1時間~2時間ほどで行ける観光名所がたくさんあるため、そこにプチ旅行として行って過ごしています。

現在の工場が置かれている環境や、未来のモノづくりの現場の変革に課題を感じている方は、大きな社会的意義を成し遂げる環境に飛び込んでみることをおすすめしたいです。AI開発やロボット開発には多くの企業が取り組みを始めていると思いますが、課題の設定があいまいだと実現に結びつきづらいです。とりあえず開発して事業化できる市場を探す、というプロセスではなく、明確に存在する社会課題を解決するために必要な技術を開発するほうが、私はやりがいがありますね。

未知の領域が本当にたくさんあるので、いままで知らなかったことに取り組み、仕事に直結する学びをずっとしながら、実践するサイクルを回しています。そして、それをCoLabの皆さんは応援してくれて、サポートしてくれます。

Privacy Policy

©2024 CoLab. All rights reserved.